中央ユーラシア史から見るモンゴル ー「大帝国」の来歴と内実 ④

4. モンゴルの支配システム

さて、前章ではユーラシア大陸の歴史を概観してきた。スキタイや匈奴から、金や宋まで続く長い歴史を扱ったが、朧気ながらも遊牧系王朝の基本パターンが見えてきたのではないだろうか。匈奴の作り上げた中央・右翼・左翼へと広がる水平方向の統治、ピラミッド型のヒエラルヒーや十進法に基づく軍事組織、農牧融合国家で形成された二重統治体制、ウイグルに見られる都市と遊牧の特殊な関係性……。先だって述べておくと、これらの特徴はいずれもモンゴルの統治に引き継がれることになる。とくに近年ではキタイがモンゴルに与えた影響が注目されており、古松はそれを次のように強調している。

13世紀に空前のユーラシア統合を成し遂げたモンゴル帝国は、結果としてユーラシア各地のそれぞれの伝統のなかで蓄積されてきた知識・習慣・制度・学術・技術などを総合する存在となった。契丹の複合的な支配体制[引用者注:遊牧王朝の制度と唐に由来する中国王朝の制度を組み合わせた二重統治体制]もまたモンゴルの支配者たちにとってモデルとすべき重要な先例であり、おそらくカラ=キタイや金国 (あるいは金国治下の契丹人) を経由してそれを受け継いだようである。とくに駅伝制度 (ジャムチ) の構築、文書行政の発達、草原における都市の建設、君主側近に仕える侍衛軍団 (ケシクテン) の整備と言ったモンゴル帝国の重要な制度が契丹からの流れをくんでいたらしいことは注目される。(古松,2020:222-223)

かようにモンゴルの統治とは、長い遊牧民族の歴史を受け継ぎながら形作られたものであった。したがって、「宋」の次に「元」が来るといった単純な中華主義史観は、やはり改められなければならない。

こうしたことにも注意しながら、本章では、いよいよモンゴル帝国の支配システムについて論じる。基本的に、モンゴルをとりまく細かな歴史状況や帝国の詳しい動向については他の書籍 (例えば [杉山/北川,2008] や [杉山,2014]) を参照してもらうことにし、その統治の特徴を中心にまとめることとするが、多元化した中央ユーラシアからモンゴルがどのように台頭したかについては触れておきたい。それもまた、「彼らはなぜ大帝国を築くことができたのか」という問いに対する解答の一要素となるからである。そこから話をはじめよう。

*

4-1. モンゴル帝国の成立:広域化する支配範囲

モンゴルは、ウイグル滅亡以降360年の長きにわたって統一政権が登場しなかったモンゴル高原に、突如現れた (小松編,2000:175) *1。支配者となるチンギスの幼少時代についてはあまり明らかにされていないが、ともかく彼は13世紀の初め、1205年の春までにモンゴル高原のほぼ全域を統合している。

高原支配に成功したチンギスは、すぐさま遊牧民集団の再編成に乗り出した。彼は遊牧民を千人隊・百人隊・十人隊に組織したが、これはいうまでもなく、匈奴以来の伝統的な仕組みを継承したものである。そして彼は、三人の息子にそれぞれ4個の千人隊を与えてアルタイ山脈西麓沿いに、三人の弟にそれぞれ1,3,5個の千人隊を与えて東方の興安嶺一帯に配置した。また、中央にはケシクと呼ばれる有能な1万の近衛軍団を置いている (小松編,2000:176-177)。これも、匈奴以来の右翼・左翼体制の踏襲である。なお、チンギス個人の財産は中央部に配された4つのオルド (テント) に分けられ、それぞれ皇后によって分割管理されていたようだ。チンギスは、これらのオルドを引き連れながら各地を移動した。

分立状態にあったユーラシア大陸において、チンギスは次々に領土を広げた (小松編,2000:178-182)。1209年に西夏を服属させると、カラキタイの支配下にあった天山ウイグル王国がモンゴルに服属を申し出る。ウイグル文字に堪能な彼らは、モンゴル国に重用されることとなった *2。続いてカルルク系諸族もカラキタイを見限ってモンゴルに付くと、これをもって西方をおさえたと考えたチンギスは、全軍を挙げて金に遠征、多少のごたごたの後にここを支配下に置いた。さらには1219年、自身の派遣した通商団が殺害されたことを口実にホラズム・シャー朝へと侵攻し、その都市を短期間で陥落させている。このようにしてチンギスは、広大な領域をその支配下に置いた。

チンギス亡きあと、オゴデイは金朝殲滅作戦を展開。1234年には金王室を完全に滅ぼした (小松編,2000:182-188)。オゴデイは1235年に首都カラ・コルムを置くと、ここを中心に駅伝網 (ジャムチ) を整備、徴税も開始した *3。彼は南宋とヨーロッパに兵を進めることにし、南宋遠征は総司令官が急死したため失敗するも、ヨーロッパに向かったジョチ・ウルスの当主バトゥはウィーン郊外にまで軍を進めることに成功する。その後、代交替を経ながらも、モンゴルは1258年にバグダートを降伏させるなど、大帝国へと成長した (地図は[小松編,2000:193]より)。

*

さて、ここまでの流れを見ていくと、モンゴルは12世紀の分立状態のなかから急速に成長し、13世紀前半までの短い間に、信じられないほどの大帝国を成立させたことになる。しかし、いくら大陸の分立状態が前提にあったとしても、一体どうしてここまでの大領土を実現できたのか。もちろん、遊牧民族史のなかで培われた彼らの支配制度は優れていた。しかし、建国時のモンゴルが利用した統治の仕組みは匈奴以来伝統のものであり、正直なところそこに目新しさはない。それにも関わらず、なぜ彼らは世界地図のほとんどを覆う巨大帝国へと成長しえたのだろうか。

4-2. モンゴルのアイデンティティ:「モンゴル」であるとはどういった事態か

ここで、視点を変えて、「モンゴル」とはそもそも何であったのかを考えてみたい。「モンゴルの大帝国」なるものを、「民族」や「国境」といった近代的概念抜きで理解するためには、「そもそもモンゴルに属するとはどういった事態を指していたのか」、言い換えれば「モンゴルというまとまりは何に支えられていたのか」を明らかにする必要があると考えられるからだ。そこに、大帝国を築き上げるミソがある。

最初に注意書きをしておこう。改めて強調しておくが、この時代の「モンゴル」とは民族ではない。チンギス・カンのもとに集まった、テュルク系・モンゴル系など様々な顔ぶれの人びとを「モンゴル」と称しただけである。前近代の歴史において、国家や種族の枠組みはあまりに緩い。しいて言えば、支配層の人びとが、自分は「モンゴル・ウルス *4」という人間集団に属していると緩やかに意識していることが、「モンゴル帝国」なるものを成立させていた (杉山,1997:67) *5。

では、その「意識」なるものはどのようにして生まれたのか。杉山は、チンギスの対外遠征がそれを育んだとしている (杉山,2011:358-363)。チンギスはほとんど「外征狂い」といっても良いほど、外征をくりかえしていた。彼は「21年間の治世において、当初の内政整備期間と大作戦のあいまの休息期間をのぞけば、モンゴル戦士群のほとんどをひきつれて、ひたすら対外遠征へと出掛けていた」のであり、モンゴル高原にはろくにいなかったという (杉山,2011:362)。そしてその遠征は、国の成員のほとんどを巻き込んだ大規模なものであった。例えば、金への遠征には成年男子のほとんどが駆り出され、華北全域を転戦させられた。なんと、足かけ6年にわたる団体生活である。さらにホラズム・シャー国を叩く際には、1219年から1225年までの7年間にわたって、やはり共同体のメンバーが転戦させられている *6。もちろん、チンギスも彼らと共に遠征した。そして、おそらくはこうした遠征における団体生活を通じて、モンゴルに組み込まれた人々は、自身を「モンゴル」の一員であると強く意識するようになった。チンギスはほとんど政治を行わなかったが、彼がつくりだしたこの共同体意識こそが、続く大帝国の礎となったのである。

実際、この時期をチンギスと共に過ごし名を挙げた者たちは、その後のモンゴル帝国で支配者層に任じられている。ここでまた視点を変えて、モンゴルが支配領域をどう統治したかについて簡単に見ておこう。モンゴルにおける集団管理は、大枠において匈奴・突厥・ウイグルなどの遊牧国家とあまり変わらなかった (志茂,1997)。まずチンギス一門が中核となり、次に準王族とされる人々がウルスの支配者層を形成した。準王族とは、古くからチンギス一門に仕える武将たちであったり、あるいはチンギス政権勃興期に討たれてチンギス政権に組み込まれた大部族の武将たちであったという。いずれもチンギスに仕え、多くが彼と共に外征した人々だったのであり、こうした人々が支配者層となったことの意義は大きい。そして、そうした準王族の下に一般部族が配置されることで、諸部族はモンゴルの統治ヒエラルヒーへと緩やかに関係づけられた。

なお、各ウルスの構成は基本的に類似しており、季節移動を中心とした遊牧生活様式や、法律の内容 (チンギス・カン法典) などの点でも似通っていたと考えられている。モンゴル帝国においては、こうした同質の集団が、基本的にはそれぞれ独立を保ちながらも緩やかに連帯していた。また、モンゴルは新たな勢力の組み込みという点でも柔軟であったようだ。領域を拡大した後のモンゴルは、これに帰付した者のほとんどを準王族として認めていったようである (杉山,2011:372)。これは、西アジアのムスリム在地勢力や、ロシア・グルジアのキリスト教勢力も例外ではなかった。モンゴルに与しても自治を認められ、かつ、それなりの権威と軍事的庇護を与えられたのだから、各地の勢力にとっても強い抵抗を続ける理由はなかったであろう。杉山は、モンゴルのこうした側面を次のように表現している。

モンゴルは、敵と見れば倒し、殺したといわれる。しかし、それではモンゴルはふえない。また、よほど、モンゴルははじめから強大だったことになる。(…) 冷静に原典史料と客観事実の語ることを眺むれば、モンゴルはユーラシアにおける草原の軍事力を史上もっとも広域かつ有効に組織化したのである。ついで、その力をもって、農耕世界にもモンゴルという組織体の網を広げていった。そこには、人種主義による差別はほとんどといってよいほど存在しなかった。(…) つまるところ、「モンゴル」とは、人間組織の巨大な渦である。そのなかに身を置けば、すくなくとも、身の保全は得ることができた。それを現代風に表現するならば、モンゴルに加わることで、最低限、安全保障は得られたのである。(…) 当時のモンゴルたちの観念でいいなおすならば、「敵」(ブルガ) をなるべくつくらず、「仲間」(イル) をたくさんふやすことなのであった。この点にこそ、モンゴル世界帝国の鍵があった。(杉山,2011:373-374 傍線部引用者)

*

4-3. 大元ウルスとその支配システム : 遊牧民の伝統と、緩やかな統治

やがて13世紀の半ば、1260年代後半になると、モンゴル帝国は、東方にクビライの「大元ウルス *7」帝国、西方にジョチ・ウルス、フレグ・ウルス、そして中央アジアにチャガタイ・オゴタイ一門が座する、世界連邦となる。ここではその連邦を任されたクビライと、彼の大元ウルスに注目したい。

クビライの特徴は、新政権の樹立にあたり、政権の中心をモンゴル高原から農牧境界地帯に移したことにある (古松,2020:193-194)。彼自身はもちろん遊牧生活を保持して季節移動を行ったのだが、同時に彼のなかには、中国の農業生産力を手中に置いて活用したいという考えがあったようだ。クビライは即位前の拠点 (開平府) を夏の都 (上都) としつつ、東北に冬の都として大都を造営し、その間を東西350キロに渡って移動し続けた *8。なお、新たな都である大都は、旧モンゴル国の都カラ・コルムとはやや性格を異にしていたようである。大都は、もともとクビライの冬営地だったところを城壁で囲む形で作られた (そのため、宮城内には湖水や緑地があった *9 )。そしてクビライは、その城壁のなかにテントを張った。つまり、ウイグル以来の都市のように農牧分離を保持した形ではなく、遊牧民と定住民の風習を融合させる形がとられたのである。

さて、政権をにぎったクビライは、かつてモンゴル国が失敗した江南の征服に着手し、1276年に南宋を滅ぼすと、1279年までに残存勢力を討った。こうしてクビライは、およそ400年ぶりとなる中国統一を成し遂げる *10。そして彼は、そのように広大な領土を統治するにあたって、自由経済策と通商振興策を採用した (杉山,1997:72)。例えば、国内外の関税は最終売却地における一度のみ支払いを義務付け *11、税率はほぼ一律に3.3%に設定したという。こうした明瞭な仕組みは、貿易の促進に貢献した。また、中央財政は塩の専売収入を主軸にほぼ間接税で組み立てられており、以上の政策は近代の重商政策にとても近いものであったと杉山は評価している *12。

また、大元ウルスはやはりモンゴル国の流れを引き継いで緩い統治システムを作り上げたのだが、これも良い方向に機能したようだ。杉山によれば、大元ウルスは「中華地域における『行省』のように、領域を大きく仕切って政治ブロックとし、そのブロック単位でゆるやかな統治を行った」のであり、「その統治にあたっては、それまでにその地で行われていた慣行や現実を尊重して」、「実際の統治・行政では、『集団主義』をとり、在地の政治・社会・宗教などの諸勢力を単位にして、それぞれの『自治』にゆだねるのを基本とした」という。「ようするに、モンゴルはよくもわるくも在地支配には関心がうすかったうえ、実務にはほとんどかかわらなかった。それらは、多人種のスタッフにまかされた。モンゴル政権は、政治・経済上の要地・要所だけを握」ったのである (杉山,1998:73-74)。こうしたクビライの政治のなかに、前章の冒頭で記述した、遊牧民と定住民の共生を見出すことも可能であろう。モンゴルは要所を軍事的に支配する役割を担い、各地の生産を緩く管理した。通商を促進することに力を割き、そこに遊牧民の必要性を見出すと共に、実際には生産や通商を担う人々に頼る形で生活を送っていた。ここにはある種の相補的な分業関係があったのである。

本稿2章で触れたように、モンゴルが国内政治の多くをイラン人・漢人などに任せたことは、しばしば遊牧民の「文化的な遅れ」として捉えられてきた。彼らは武力に優れたが、政治を行うことができなかったのだと。しかし、遊牧民の伝統を意識するほど、この理解は誤っているように見えてくる。前章で見てきたように、そもそも拓跋国家の成立以降、中国大陸の王朝の多くは「遊牧民か農耕民か」ではなく、「遊牧民も農耕民も」という形 (農牧融合) を採ってきた。そのなかで、遊牧民が主に対外政治・軍事分野で活躍し、農耕定住民が国内治民・実務を担ったのであり、それはやはり分業なのである *13。また、モンゴルや大元ウルスの場合、チンギスやクビライは遊牧民族の伝統を活用して大枠の支配体制を整えた一方、その内実に当たる部分は各実務家に任せたのだとも考えられる。こういって良ければ、チンギスやクビライは、あくまで点の支配をつかさどり、戸籍制度などを利用した面の支配は漢人等定住民の伝統に頼ったのだともいえるだろう。そして、こうした一連の分権体制自体が、遊牧系王朝の伝統である「緩やかで雑多な連合体」という想像力 (例えば疑似的なものも含む氏族システム) に根を下ろしていた。

そして、こうしたシステムのなかで、皇帝たちは「テントで移動する政治体」として国内を動き回った。彼らは中央集権体制を敷くことで衆目を中心へ集めるのではなく、自身が季節移動をくりかえすことで、分散しがちな権力を保持しようと試みたのである *14。このようにして見ると、「移動する政治体」という独特の形式は、中央集権体制以外の別の可能性を体現するものであったのかもしれない。漢文史料をとりまく王朝観からは十分に理解することができない、別様の政治体。遊牧民の伝統のなかにモンゴルと大元ウルスを位置づけてみることでようやく、その様子の一端に触れることができるのである。

4-4. 海の時代へ : 遊牧・農業・海洋を包み込む巨大帝国の成立

最後に、大元ウルスと海の関係について簡単に触れておこう。大元ウルス時代以降、世界史は「陸」よりも「海」を中心に展開されるようになる。遊牧民の歴史を重視してきた我々にしてみると、それは一つ時代の終焉のようにも見えてしまう。しかし、世界史から見ればそれは新たな時代の幕開けを意味していたのであり、大元ウルスのすごいところは、そうした新しい時代に対応するどころか、むしろその時代を率先して作り上げた点にある。

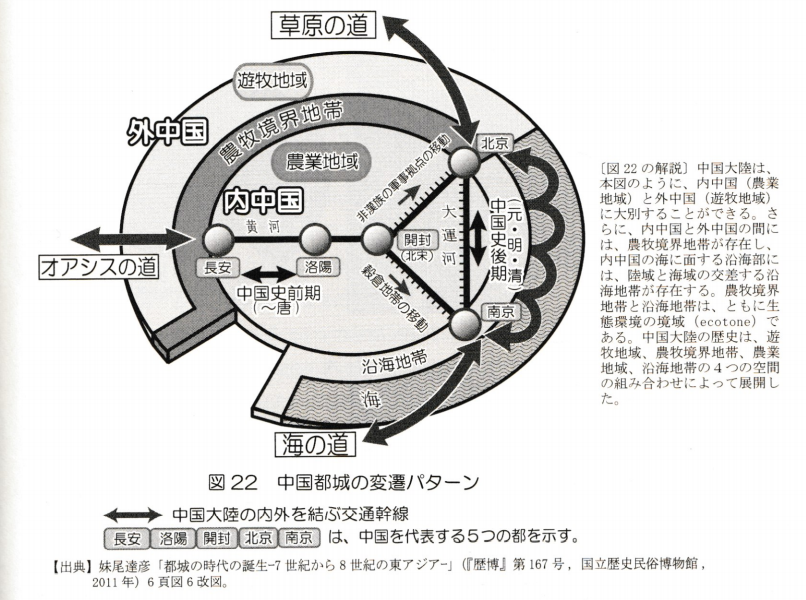

南宋支配に成功した後、治世の後半をむかえたクビライは海へと乗り出す。そもそも大陸西方は既にモンゴル一族のウルスが支配していたので、彼が拡大する先はもう海しかなかったともいえよう。もとより江南の港市には、8,9世紀ごろよりアラブ・イランの商船がしきりに行き来していた (杉山,2011:380)。クビライはそこで蓄積された造船力や航海技術を引き継ぐとともに、自身の作り上げた大都 (のちの北京) と江南の南京を結ぶ大運河を復旧させて内運を整備し、海洋国家としての姿を整えていく (下図は妹尾,2018:53より)。この運河は江南穀倉地帯の食糧を北方の大都まで届ける機能を担うと同時に、もともと交易が盛んであった江南と華北をつなぐことで、中国大陸南北の通商効率を飛躍的に高めた。海上貿易で得た様々な物資を華北まで運ぶことも可能になり、クビライはそれも見越して大都のなかに人工湖を築き、内港すら作っている。こうして、海を渡った様々な品物が、大都まで届けられる (古松,2020:200)。民間船による海上貿易はこれまでにないほど活発になり、そうしたネットワークを通じて沿海地域の経済はこれまで以上に大元ウルスと結びつくこととなった。

*

このようにして、大元ウルスは、遊牧・農耕地域だけではなく、海上にまで影響を与える大帝国となる。これを改めてマクロレベルで眺めてみると、13・14世紀のユーラシア東西は、モンゴルの庇護の下で、内陸ルート・海上ルートの両面において巨大なネットワークを実現したということになろう。大航海時代のヴァスコ・ダ・ガマは、この時代に形成されたごく当たり前の1ルートをたどったに過ぎない (杉山,2011:442)。15世紀末~16世紀に西洋が「開拓」したとされるアジア海洋ルートは、ここまでに見たユーラシア史の結果に依るのである。

参考・参照文献

茨木智志 2007 「モンゴル国における社会科教育の現状と課題」(in 『社会科教育研究』 No.101).

———— 2009 「戦後社会科における世界史の教育」(in 『社会科教育研究』 No.107).

上田信 2018 「高校世界史における日中関係」(in 長谷川修一・小澤実 『歴史学者と読む高校世界史』 勁草書房).

梅村坦 2011 「趣旨説明 (<特集>内陸アジア史学会50周年記念公開シンポジウム「内陸アジア史研究の課題と展望」)」(in 『内陸アジア史研究』 26巻).

小松久男編 2000 『新版世界各国史4 中央ユーラシア史』 山川出版社.

志茂碩敏 1997 「モンゴルとペルシア語史書」(in 樺山紘一ほか編『岩波講座 世界歴史11 中央ユーラシアの統合』 岩波書店).

杉山正明 1997 「構造と展開 中央ユーラシアの歴史構図」(in 樺山紘一ほか編『岩波講座 世界歴史11 中央ユーラシアの統合』 岩波書店).

———— 2011 『増補 遊牧民から見た世界史』 日経ビジネス人文庫.

———— 2014 『大モンゴルの世界 — 陸と海の巨大帝国』 角川文庫.

杉山正明 / 北川誠一 2008 『世界の歴史9 大モンゴルの時代』 中公文庫.

妹尾達彦 1999 「構造と展開 中華の分裂と再生」(in 樺山紘一ほか編『岩波講座 世界歴史9 中華の

分裂と再生』 岩波書店).

———— 2018 『グローバル・ヒストリー』 中央大学出版部.

ゼバスティアン・コンラート 2021 『グローバル・ヒストリー』(訳:小田原琳) 岩波書店.

檀上寛 1997 「初期明帝国体制論」(in 樺山紘一ほか編『岩波講座 世界歴史11 中央ユーラシアの統合』 岩波書店).

浜由樹子 2008 「『ユーラシア』概念の再考」(in 『ロシア・東欧研究』 37号).

平井英徳 2006 「ネットワーク論にもとづく高等学校世界史の授業」(in 『社会科教育論叢』 第45集).

古松崇志 2020 『シリーズ中国の歴史③ 草原の制覇 大モンゴルまで』 岩波新書.

本田寛信 1997 「原典と実地」(in『岩波講座 世界歴史 月報2』 1997年11月 岩波書店).

森安孝夫 1980 「イスラム化以前の中央アジア史研究の現況について」(in 『史学雑誌』 89巻).

———— 2011 「内陸アジア史研究の新潮流と世界史教育現場への提言(基調講演1,<特集>内陸アジア

史学会50周年記念公開シンポジウム「内陸アジア史研究の課題と展望」)」(in 『内陸アジア史研究』 26巻).

山本有造編 2003 『帝国の研究 — 原理・類型・関係』 名古屋大学出版会.

山川出版社『新世界史B 改訂版』 2017年検定済み.

*

*1:モンゴル高原は西のカラキタイと東の金に挟まれており、有力な勢力が生まれにくかったようだ。なお、モンゴルという勢力自体は、一応唐代の文献にも登場している。とはいえ、当時はまだ弱小であった。

*2:モンゴル帝国においてウイグルが果たした役割はとても大きかった。もともと文字をもたないモンゴルは、ウイグル文字を経由してようやくモンゴル語を表記できるようになった。また、ウイグル商人が形成してきたネットワークは大いにモンゴル帝国の成立を助けたとされる。

*3:ただし、杉山によれば、この駅伝制はキタイ・カラキタイが整備したものを延長したに過ぎないのではないかという。だが、それを断言できるだけの史料もなく、あくまで推測に留まるようだ (杉山,2011:367)。もしかすると、かつて行われた東のキタイから西のカラキタイへの移動が、モンゴルの拡大にとってこれまでの想定以上に重要であったのかもしれない。

*4:ウルスとは、「集団」のことを指し、また便宜上「国」と訳されたりもする。基本的には「人間の集まり」程度の意味であるため、大小さまざまな集団がウルスと呼ばれた。

*5:前近代における広域国家とそのアイデンティティについては、以前の記事 (2020年「『アッシリア』はいかにして約1400年の『歴史』を紡いだのか」) も参照していただきたい。

*6:さらにおそろしいことに、この遠征から帰還してすぐ、チンギスは西夏打倒へも向かっている。残念ながら西夏滅亡の寸前で他界してしまったが、とにかく彼は異常なまでに遠征を好んだ。

*7:杉山は、「元」という呼称はクビライのウルスを中華王朝の一つに位置付けてしまうものであったとし、クビライらが自身の国家を「大元大モンゴル・ウルス」と名付けたことから、従来「元」と呼ばれていた王朝を「大元ウルス」と表記している (杉山,1997:71)。

*8:「夏の都」「冬の都」など言っても、そこに住むのはせいぜい数か月ほどであり、多くの期間はやはりテントを張ったキャンプで過ごしていたようである。

*9:後で見るように、城内の湖は人工のものではあったのだが。

*10:しかし、いくら中国を統一したからといって、全国本土を一元的な支配体制の下に置くことはしなかった (古松,2020:197-198)。旧金領である華北と旧南宋領である江南を別地域と認識し、異なる税制を敷いたのである。具体的には、華北では13世紀前半から両税法に代わる銀立ての税制が整備され、江南では両税法が踏襲された (古松,2020:189,198)。

*11:それまでは各都市や港湾などの関門ごとに関税が課せられていた (小松編,2000:196)。

*12:そうした政策はムスリム商人の献策を取り入れたものであったようだ (古松,2020:201)。そもそもモンゴルはチンギスの時代から、ウイグル人やムスリムとの間で共同出資による会社組織 (オルドク) を形成し商業活動を行っていたらしく、ここで活躍した人々を財務官僚としてモンゴル国に登用することもあった。クビライもこうした流れを踏まえて、イラン系ムスリム商業勢力を大元ウルスの財務・経済政策に当たらせたのだという。なお、本稿では紙幅の関係上詳しく触れられないが、杉山は「オルドク」を「資本主義の芽生え」の一つとして重視している (杉山,2011:388-422)。 なお、こうした政策の結果、(大元ウルスは銀本位制を採用したので) クビライの手元には膨大な銀が集まることになった。彼はこの銀をモンゴル王族に賜与し、王族はそれを「オルドク」に投資した。その投資成果がまた銀となって一族に還流し、大元ウルスは巨万の銀を手に入れることに成功する (小松編,2000:196)。

*13:もちろん、ここでいう「遊牧」「農耕」は便宜上の区別に過ぎない。混交はあっただろうし、広い領土内のどこに注目するかによってその見え方も変わってくるだろう。また、そもそも実務を担ったのは漢人だけではない。先に触れたように、ウイグル人などの遊牧系民族がかなり活躍している。さらに付け加えておくと、そもそも大元ウルスの政治において、種族や出身という観念はかなり希薄であったようだ。古松は、大元ウルスにおいて「テュルク=モンゴル系の遊牧民が軍事を担い、ウイグル人・契丹人・女真人・漢人・タングト人などが行政実務に当たり、イラン系ムスリムが財務・経済を握る」という主な役割分担はたしかにあったが、能力があればヨーロッパ人を含めたあらゆる地域の人間が登用されたとしている (古松,2020:206-207)。

*14:荒野・草原とそこ点在するオアシスから成る中央ユーラシアでは、移動を繰り返すことで各地の定住民に姿を見せ、権力の弱体化・分散を避けることは重要であっただろう。この方式が農牧融合国家を経て大元ウルスにも持ち込まれたわけだが、農牧境界地帯に都を置いた大元ウルスとそれ以前の遊牧民とでは、季節移動の果たす機能や意味合いがやや異なっていたのではないだろうか。この点についてはまだ調べられていないが、そこを追究することで「中央集権とは異なる特殊な政治体」の内実をもう少し考察できるかもしれない。今後の課題としたい。